참교육은 정말 ‘참’한가요

③ ‘사이다’의 탈을 쓴 비뚤어진 정의

학교폭력 가해자에게 피해자가 직접 복수하는 드라마 <더 글로리>부터 문제아를 선도하는

웹툰 <참교육>까지 참교육은 분야를 막론하고 등장하는 단골 창작 요소다.

창작물 속에는 혐오 표현과 폭력이 난무하고,

영상 소비로 얻는 통쾌함 속에 인류의 보편적 가치는 쉽게 잊힌다.

우리가 열광하는 참교육이 진정 참된 교육이 될 수 있는지 알아봤다. <편집자 주>

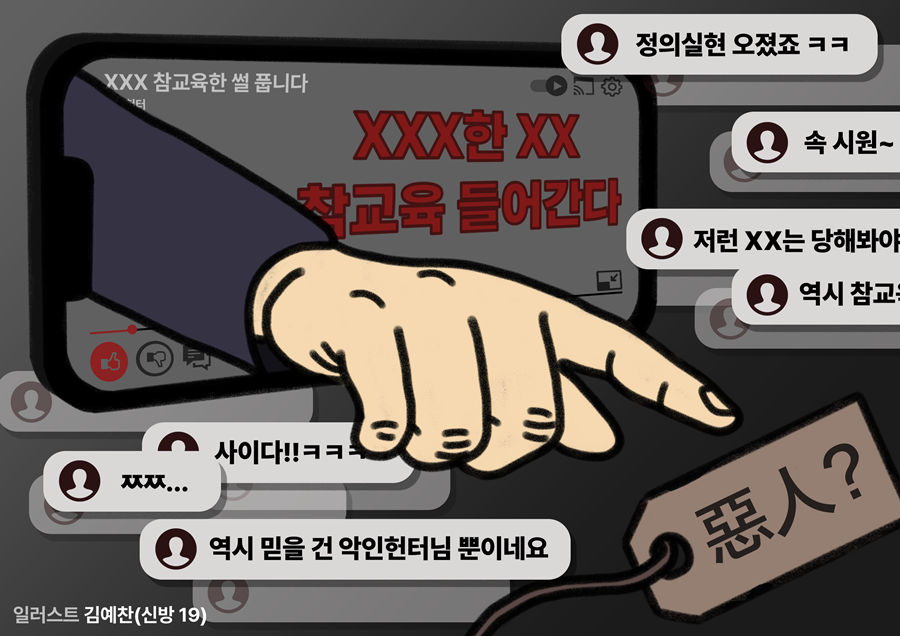

SNS 등지에서 유행하는 참교육 콘텐츠는 선인과 악인이 명확히 나뉜 권선징악 서사로 이뤄져 있으며, 악인에게 징벌을 내리는 모습에서 소위 ‘사이다’라 불리는 통쾌함을 느낄 수 있는 구조다. 미디어 속 선악의 구분은 모두가 동의할 만한 보편적인 것일까.

참교육 콘텐츠의 악인은 콘텐츠 제작자의 자의적 기준에 의해 정해진다. 메트로폴리탄 덴버 주립대 범죄심리학과 남궁현 부교수는 “참교육의 대상을 자체적으로 선별해 단죄하고, 녹화하는 행위는 무죄추정의 원칙과 대치된다”고 설명했다. 섣부르고 자의적인 판단이 응징으로 곧바로 이어지며, 악인으로 낙인찍힌 이들에게 항변의 기회도 주어지지 않는다는 점에서 문제가 된다.

참교육 콘텐츠가 새롭게 비추는 악당은 ‘무단주차족’, ‘뺑소니범’ 등 불법 행위자뿐 아니라, ‘조별과제 참여하지 않는 조원’, ‘허세 심한 친구’ 등 법적으로 처벌 근거가 부족한 사람도 포함한다. 김세연 미디어비평가는 “참교육 콘텐츠의 문제점은 한 단면만 보고 섣불리 선악을 구분함으로써 사회적 선입견을 조장하고 관용과 배려를 사라지게 하는 것”이라고 전했다.

참교육 콘텐츠 내 징악의 방법도 특정 대상을 향한 편견을 유발할 수 있다. 5~10분 내지의 단편적인 영상 내에서, 자의적 기준의 악인을 ‘-충’, ‘틀딱’, ‘무개념’ 등의 표현으로 우스꽝스럽게 묘사하며 응징한다. 혐오 표현에 노출된 시청자들은 이를 자연스러운 행위로 인식할 수 있다. 남 교수는 “일부 참교육 콘텐츠 제작자들의 경향에 따라 법 집행의 우선 순위나 일반인의 사회 문제에 대한 시각이 변질될 가능성도 문제될 수 있다”고 밝혔다.

참교육 콘텐츠는 인터넷 미디어 환경 속에서 특히 흥행하고 있다. 참교육을 받는 악인은 인터넷 공론장이 지닌 특징인 익명성과 실시간성에 의해 조리돌림의 대상이 될 수 있다. 김 비평가는 “사회적 물의를 빚은 사람의 SNS에 몰려가 악플을 다는 경우처럼, 사람들은 다른 이들과 함께 욕한다는 점에서 스스로의 행위가 정당하다고 느끼는 경향이 있다”며 참교육 콘텐츠의 비판점을 시사했다.

옛이야기에서 나타나는 권선징악 서사는 삶의 교훈을 제시하기 위한 목적이 컸다면, 참교육 콘텐츠의 경우 미디어 플랫폼을 이용해 돈을 벌기 위한 수단인 경우가 많다. 미디어 플랫폼과 결부된 클릭 수 경쟁에서 승리하고자, 참교육 콘텐츠가 또 다른 범죄나 위험으로 이어질 가능성도 무시할 수 없다. 남 교수는 “콘텐츠의 목적이 개인의 수익 창출일 경우에는 국가의 형사사법체제가 개인의 사리사욕에 근거한 정당치 못한 동기로 이용된다는 윤리적 문제도 제기될 수 있을 것”이라고 전했다.

전채연 기자 chaeeyn@sogang.ac.kr